Cela aurait pu être une nouvelle.

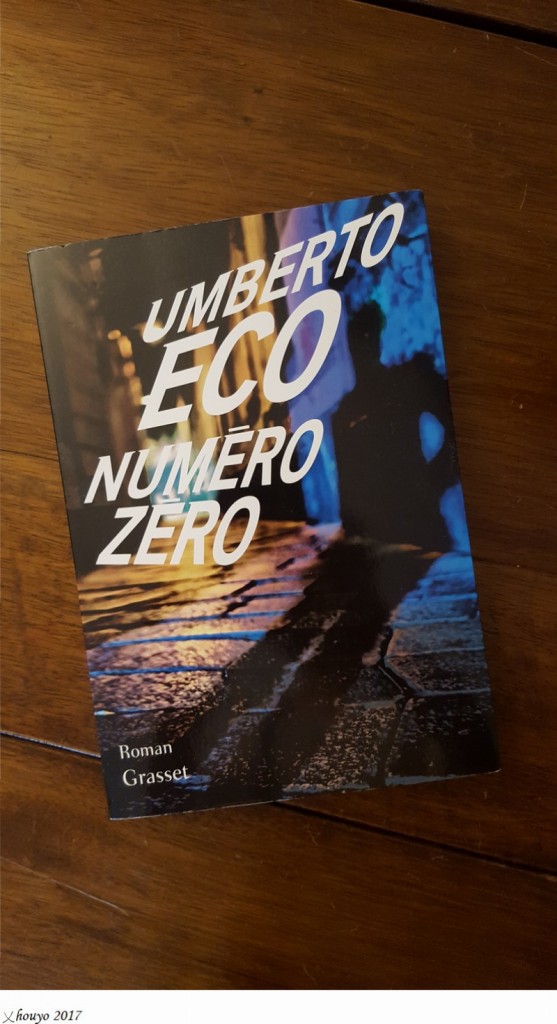

Une historiette, c’est rare pour Umberto Eco qui a l’habitude de romans fort longs à l’argument très dense. Son septième et dernier roman, Numéro Zéro, se lit pourtant très rapidement et sans accroc. Et c’est suffisamment inédit pour intriguer.

La transmission du savoir est une réflexion centrale chez Eco, autour de laquelle tourne l’ensemble de ses romans et une partie de son travail universitaire, transmission des savoirs antiques, des représentations du monde, de la mémoire… Comment et pourquoi transmettre ? en quoi cela est-il marqué par qui l’on est ? La fabrique du vrai et du faux, l’information et la désinformation, la transmission comme une série de choix, d’ambitions et de stratégies sont le matériau favori de cet auteur.

Dans Numéro Zéro, il s’intéresse à la fabrique de l’information et de l’actualité et, délaissant l’essai où il a déjà traité ce sujet (dans l’excellent La Guerre du Faux par exemple), il choisit la fiction, outil adéquat pour pousser à bout les conséquences d’une situation et pour diffuser une idée au plus grand nombre. Le roman amplifie, dévoile et transmet.

D’habitude, ses personnages sont millefeuilles et excentriques, et le propos tissé de références philologiques et philosophiques… tandis qu’ici, tout est expéditif : le message est direct, l’intrigue aussi quelconque qu’un de ces épisodes de séries que l’on pensait bannis depuis 2003 [tu sais, une intrigue pseudo-policière (médicale, juridique…) cousue de fil blanc et qui se résout en une pirouette inattendue toutes les 45min, et sur toute la saison court une bluette sans saveur dont le suspense repose sur des quiproquos improbables trouvant une conclusion mielleuse]. Dans Numéro Zéro, Colonna, écrivain raté revenu de ses illusions sur lui-même, sur l’université et l’édition, est recruté en 1992 par Simei, rédacteur en chef d’un journal en devenir. Il doit veiller à ce que le style corresponde à la ligne éditoriale, Domani étant un journal d’information novateur, parce qu’écrit et édité pour se conformer le plus possible aux attentes supposées du public.

Révolutionnaire donc, parce que totalement convenu. [Cela sonne comme du Tomasi di Lampedusa, je sais.]

Le cadre est posé. Colonna et les journalistes recrutés doivent créer un « numéro zéro » pour vérifier la viabilité du journal et passent l’essentiel du roman à débattre des outils nécessaires pour coller à une telle ligne éditoriale, aux désirs du lectorat supposé et aux procédés rhétoriques pour insinuer sans sembler imposer d’opinion. Deux thématiques chères à Eco donc, l’horizon d’attente du lecteur et le pouvoir de la langue.

Le lectorat tel que le perçoivent ces journalistes est peint au vitriol : peu capable d’attention continue, s’informant uniquement pour se rassurer sur son propre sort en puisant sa ration d’adrénaline dans les faits divers, et ne cherchant dans l’information politique, économique et sociale que ce qui le confirmera dans ses opinions.

Pour lui plaire, il faut employer un langage simple, simplificateur sans paraître simpliste car le lecteur ne doit pas avoir le sentiment d’être pris pour un idiot. Le conseil qui suit est primordial : « Ne suscitons pas de complexe d’infériorité dans le public » [Remarque dont je me demande si elle n’a pas réellement été adressée à Eco.] Les articles sont donc parsemés d’expressions consacrées mais vides de sens afin de conforter le lecteur dans le sentiment d’être suffisamment lettré. Mais suffisamment seulement :

Cela rappelle le « temps de cerveau disponible »…

Cela rappelle le « temps de cerveau disponible »…

Le « numéro zéro » étant un test, les journalistes travaillent sur des nouvelles datant de quelques mois ou quelques années pour s’entraîner à laisser entendre les conséquences et ramifications d’un événement, mais en connaissance de cause. C’est un entraînement à l’insinuation, moteur de ce journal et appât idéal pour le lecteur : laisser planer le doute avec des « peut-être » habilement placés, laisser entendre qu’il existe un lourd dossier sur une personnalité sans en dire davantage, user de titres putassiers et d’une mise en page aguicheuse pour donner l’apparence d’une révélation importante, sans avoir pour autant de preuves et sans même parfois qu’il y ait de révélation du tout.

Et ces articles faits « d‘hypothèses et d’insinuations » doivent aussi jouer de ressorts nauséabonds si tel est le fonctionnement du lectorat visé : « Imaginez une page où on dirait un ouvrier de Cuneo agresse (…), qu’importe au lecteur où sont nés ces types ? Tandis que si on parle d’un ouvrier calabrais (…), alors on crée une inquiétude autour de la délinquance méridionale, et cela fait sensation… » . Que le lecteur trouve dans son journal excitation et plaisir, c’est tout ce qui compte car c’est ce qui fait acheter le journal du lendemain.

Mais il ne s’agit surtout pas de mentir : « L’insinuation efficace est celle qui relate des faits en soi dénués de valeur, mais non sujets à démentis parce que vrais« . Et s’il y avait accusation de mensonge ? Les journalistes aguerris de Domani nous livrent les secrets pour répondre aux démentis :

Par ailleurs, il ne faut pas choquer le lecteur : le rédacteur en chef élimine ainsi toute information n’entrant pas dans l’idéologie prêtée au lectorat visé, ou pouvant nuire au propriétaire du journal ou à ses proches. Ces nouvelles sont tues ou noyées dans une masse d’informations rassurantes [« les bons vieux villages italiens », « ces chansons qui ont fait notre enfance »… cela te rappelle des choses ?]. Ou mieux : elles sont traitées avec ce qu’il faut de dérision et de mépris, quelques lignes et un sarcasme, pour minimiser la nouvelle et faire repasser au premier plan ce qui fait vendre et ce qui plaît, le scandale, la nostalgie et le fait divers.

Mais ce serait se fourvoyer que de dire au lecteur ce qu’il doit penser. Il faut y aller tout en finesse, et Colonna et son équipe nous donnent les ficelles : l’article doit proposer deux opinions ou témoignages contradictoires sur un même événement, et laisser le lecteur se conforter dans l’opinion qu’il avait au préalable. Ainsi, sur une scène d’accident, l’expert donne sa version (défaut de construction) puis c’est au tour de Madame Michu (on a toujours dit qu’il arriverait quelque chose). On n’en sait pas plus qu’au début mais on a le sentiment d’avoir entendu plusieurs versions. Colonna indique qu’on peut également assembler la page du journal de telle manière que des faits divers et un événement sans lien tombent inopinément côte à côte : « pas de commentaire pour relier les deux phénomènes, on laisse au lecteur le soin de tirer ses conclusions« . [Imagine : « Des violences perpétrées par des jeunes dans tel quartier », et un article sur la fréquentation accrue des sites de jeux vidéos en ligne…]

Si Eco ne parle pas ici la télévision (il le fait ailleurs), un documentaire de la BBC est évoqué à la fin du roman et permet de rappeler que c’est le montage entre témoignages, documents et hypothèses qui crée l’information et non le contenu lui-même. Ainsi, le fait et l’hypothèse, voire l’élucubration, peuvent être présentés comme entretenant un même rapport à l’authenticité et à la vérité, qu’un expert auto-proclamé vaut un témoin qui vaut un chercheur qui vaut le badaud qui « passait par là ». Au final, le commentaire souligne l’objectif du reportage : « c’étaient sans doute des preuves circonstancielles sur la base desquelles on ne pouvait condamner personne, mais elles suffisaient à inquiéter l’opinion publique« .

Et à tout mélanger, tout devient fait et rien ne l’est.

L’urgence centrale et amère de Numéro Zéro est là.

Le constat d’une confusion généralisée et délibérée entre le vrai et le faux, la perte de repères dans ce qui constitue le savoir fiable et la perte de confiance dans les médias de masse. L’inquiétude d’Umberto Eco est palpable tout au long du roman : la mainmise des grands actionnaires des médias sur le contenu de ceux-ci, l’exigence de résultat qui prime sur la qualité. Et à l’ère triomphante de la désinformation, des fake news et de la post-vérité, la publication de ce roman en janvier 2015 arrive à propos.

Le risque, Eco le connaît fort bien : verser dans le complotisme et la critique absolue des médias. Tout au long du roman, un personnage se débat pour assembler les pièces d’un complot mondial lisible dans tous les événements advenus depuis la Seconde Guerre mondiale en Italie permettant à Eco de décrire le fonctionnement de la pensée complotiste : écarter les faits qui n’entrent pas dans la théorie, donner à des éléments mineurs ou conjoncturels une importance démesurée, utiliser l’apparat du raisonnement scientifique pour justifier une théorie préconçue.

Malheureusement, le personnage est disqualifié par son excentricité et l’on aurait aimé que l’auteur joue plus en finesse. Mais ce n’est pas son sujet : Eco s’attaque ici non à la rhétorique complotiste mais aux responsabilités que portent les médias de masse à, pour des motivations pécuniaires, faire fi de l’exigence intellectuelle et à laisser croire que toutes les hypothèses se valent.

Ce qui gagne, à la fin de Numéro Zéro, c’est l’usure et le désenchantement.

L’usure des intellectuels, des penseurs, de l’homme ordinaire de bonne volonté, qui prend conscience qu’il n’a qu’une marge d’action minime. Cette usure se concrétise dans le roman par la volonté de fuir géographiquement, mais surtout intellectuellement pour vivre enfin facilement, sans s’indigner : « Nous chercherons un pays où il n’y a pas de secrets et où tout se passe à la lumière du jour », où l’on sait qui sont les malfrats, où sont les pots-de-vin, qui fricote avec qui et pourquoi, « corruption officialisée, des mafieux élus au Parlement, le fraudeur du fisc au gouvernement, et en prison, les seuls voleurs de poule albanais ». Et de conclure que finalement l’Italie (et pas elle seulement) est déjà bien proche de tout cela où de nombreux scandales d’Etat ont été acceptés par la population, résignée ou usée ou complice : « ça signifie que nous sommes en train de nous habituer à perdre tout sentiment de honte » .

Et soudain, j’ai compris la forme donnée à ce roman : l’intrigue n’avait pas à être fouillée et crédible, les personnages n’avaient pas à être complexes, car le roman est construit avec les outils et artifices qu’il dénonce. Ce qui nous a tenus sur 200 pages, c’est d’être confortés dans l’idée que les médias ne cherchent qu’à vendre, dussent-ils désinformer pour cela. Tout le reste peut être « correct » et « acceptable » tant que mon désir de lectrice est satisfait et que mon idée préconçue est renforcée.

Numéro Zéro est donc une urgence, mais celle de maintenir notre propre vigilance, de conserver notre esprit critique même à l’égard de ce qui nous flatte, de continuer à rechercher l’information fiable et mise à distance, d’autant plus que le fondement de la démocratie n’est pas le vote mais bien l’information qui conduira au vote lucide.

Message amer que cette fin de roman, comme je ne l’ai jamais senti chez Eco, toujours prompt à être malicieux et optimiste. La tendresse qu’il déploie à l’habitude à l’égard de ses personnages comme du lecteur n’est plus de mise.

Son dernier roman est le constat d’un sentiment d’impuissance et d’« une calme défiance envers le monde qui m’entoure » …

(4)Boah...

(4)Boah... (0)

(0)

Waououhhhh !

[…] Tweet […]

Curieux, moi qui ai lu plusieurs romans d'Eco, je n'ai pas réussi à rentrer dans celui-là.

J'ai calé au bout de 40 pages...