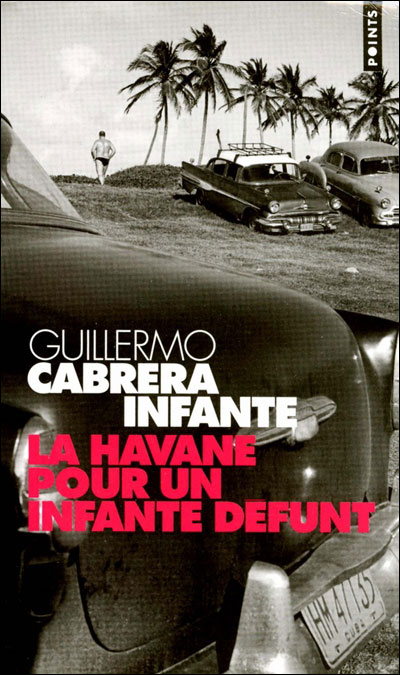

Une rue havanaise au temps de… la sieste.

Cela faisait longtemps que je ne t’avais parlé de littérature. Il y a des moments où l’on lit moins, où l’on a plus de mal à rentrer dans l’histoire des autres tant on est en train de vivre la sienne. Mais le soleil estival aidant et une certaine sérénité retrouvée, voici que je me remets à lire avec plaisir. Et avec cette récente envie de fouler le sol de Cuba, je ressors un livre dont je t’avais parlé sur un autre blog, en d’autres temps. La chaleur engourdit ta nuque, la moiteur glisse sur ta peau… bienvenue dans le monde sensualiste de Guillermo Cabrera Infante.

Je suis d’habitude assez réfractaire à la littérature hispanophone, sans savoir vraiment pourquoi… La froideur et la grandiloquence émanant des quelques romans et nouvelles que j’avais tenté de lire ? Ou bien ne suis-je pas sortie indemne de la confrontation trop précoce (au bac) avec La Vie est un songe de Calderón, le Maelström de l’Hyperbole ? Je ne sais. Mais un voyage à Cuba m’a poussé à m’atteler à La Havane pour un Infante défunt en pensant « advienne que pourra ».

Le titre ? Un jeu de mot sur le nom de l’auteur « défunt » et une ville charnelle qu’il désire et dévore, appartenant désormais au lointain, au passé de l’exilé Cabrera Infante. L’humour poétique et gourmand, c’est la marque puissante et décomplexée d’une plume grandiosement grandiloquente, qui se laisse aller en tout sens aux jeux de mots et de sonorités. Et non content de se laisse aller aux délices de la langue, il se laisse aller aux délices du corps. Car ce roman a pour thème unique, quasi obsessionnel, le sexe. Le sien, tout d’abord, puisque pendant le premier tiers du livre le narrateur découvre avec stupeur et délices (et tremblements) les capacités de son pénis. Il faut bien dire le mot, vu le nombre de fois où il nous est décrit… Voyeur, graveleux, ce roman l’est tellement et en même temps si peu avec cette découverte adolescente, joyeuse et terrifiée, du membre viril.

Les émois se succèdent au rythme effréné des découvertes masturbatoires, puis des frémissements provoqués par le sexe opposé. Visuels tout d’abord, ce sont les formes arrondies des cousines jeunes, de voisines moins jeunes, d’amies, mais surtout des femmes observées dans la pénombre des salles obscures. Le cinéma devient une passion pour Guillermo-le narrateur car terrain de chasse propice aux rencontres : l’émoi s’y fait tactile, parfois olfactif, et l’adolescent timide rendu téméraire par son avidité au contact charnel déploit mille et une tactiques pour arriver à ses fins. Débauche adolescente ? Point du tout. Car le narrateur ne parvient à rien pendant longtemps : on se caresse seul, on se caresse à deux, on se cherche beaucoup et se trouve rarement. Il palpe parfois une poitrine, une fesse mais ne parvient jamais à l’acte même. Jusqu’à Juliette Estevez, l’initiatrice.

D’un narrateur pataud et macho tout à la fois ( « machaud » en quelque sorte…) émanent des scène crues mais extrêmement drôles dictées par le regard naïf de l’adolescent priapique sur la femme. Qu’il réduit à un être de chair, voire à une paire de seins sur un vagin. Le désir fou sourd des mots, les réflexions machistes fusent de la frustration ressentie (et pas si datées malheureusement, du type « quand une femme ne veut pas, elle peut serrer les jambes suffisamment pour que l’homme ne puisse rien »…) et le jeune homme réduit les femmes à ce qui lui importe seulement, à travers les filtres imposés par son désir : les formes, les cheveux, l’origine ethnique, la disponibilité… Prostituées, mariées, vierges, Hispaniques, Noires, Métis, Blanches, Insondables, toutes sont la Femme-Désir. Et il la lui faut.

Cette quête éperdue de celui-qui-devient-homme se poursuit dans les rues de La Havane : on parcourt la ville en tous sens, écoles, parcs, université, cinémas, on saute dans une wawa (bus) ou dans un tramway parce qu’une paire de jambes magnifiques vient d’y monter, et l’on descend à une station diamétralement opposée à la nôtre parce que des yeux verts en amande ont daigné se poser sur nous… La Havane se construit dès lors comme l’éternel féminin, un amour incarné de l’opulence et de la diversité, un univers humide et chaud comme une femme.

Des courbes, des courbes…

… et encore des courbes.

Oui, on se laisse prendre à cette écriture extatique et bondissante, où les liens rythmiques et sonores tourbillonnent de prénoms en bons mots, une langue dont le narrateur se délecte autant que de celle de ses conquêtes. Le tourbillon des phrases étourdit tout comme le tourbillon des femmes croisées, révélant un amour fou de la vie havanaise pourtant corsetée par la dictature de Battista. La vitalité intellectuelle, cinématographique, littéraire, artistique tient une place prépondérante dans ce roman, témoignage de la gloire d’une Cuba moderne et lettrée jusqu’au bout des ongles à cette époque et dont on devine encore quelques vestiges aujourd’hui. Mais c’est aussi Cuba, le « bordel des Caraïbes », prostitution et jeu rythmant la vie nocturne, et la pauvreté générale se révélant dans le quotidien détaillé par le narrateur. Il vit dans un solal (immeuble collectif, où chaque chambre contient une famille entière), multiplie les combines pour manger, travailler, aller au cinéma, et même rêver à un poste de radio est inenvisageable.

La Havane pour un Infante défunt (1979), comme écrit comme par un chanteur cubain avec l’humour d’un écrivain britannique, constitue l’adieu de Guillermo Cabrera Infante à Cuba, à son univers de plaisirs et de douleurs qu’il doit fuir devant le castrisme avec lequel il a rompu. L’auteur, désespérément amoureux de son île à défaut d’être amoureux des femmes, réduit certes ces dernières à la chair. Mais il n’est pour autant pas plus clément avec l’homme, lui qui ne vit que par… le vit.

Ahorita, ahorita…

(0)Boah...

(0)Boah... (0)

(0)

J'en reste coi,ne sachant pas vraiment si j'ai envie de le lire...ou pas.

Par contre la lumière Y a l'air si douce ,est -ce vraiment la lumière du pays?

J'aime ce procédé qui consiste à allégoriser la Ville pour mieux en saisir l'esprit, cette mélodie de la concupiscence effrénée ! Et puis cette idée de la "boussole charnelle" me semble un moyen assez original (quoique évidemment un brin pervers) de s'orienter dans ses dédales dois-je ajouter !

Hasta pronto, Antoine

Avec un titre pareil... 🙂

ça me donne envie de le lire...tes cadrages sont parfaits surtout celui de la première photo avec le lampadaire au premier plan (et l'ombre du balcon)! il fallait l’œil pour ça..